|

TEVEC

A cidade de Santos para nós é um pouco o centro do mundo. A

gente acaba sempre se referindo a ela, retornando ou se relacionando com ela. A saudade parece que é eterna. O mar tem um efeito muito forte. Tenho

um amigo que diz que santista é um inferno porque sempre anda em bando. É verdade.

As pessoas que faziam teatro naquela época, além do valor

artístico tinham um valor político muito grande, numa época muito rude da ditadura, em que não tínhamos nem teatro. Havia a

Rádio Clube, o Real Centro

e o Independência estava praticamente desativado. Ou eram instituições que mantinham esses espaços ou eram sociedades

privadas.

Hoje em dia a gente tem o Teatro

Municipal, o Sesc, esta Oficina Cultural Pagu, que é uma conquista mais da região que da

cidade. Tem o Coliseu (desativado).

Se a gente avançou tanto, acho que foi pelo esforço de

algumas pessoas: alguns artistas que tinham uma visão do conhecimento numa época em que a sociedade só se importava com a tecnocracia, com a

matemática e em destruir os valores humanos. Essa resistência ficou como uma tradição política da cidade e pela qual ela foi muito perseguida.

Comecei a fazer teatro amador no Tevec em 1973. A primeira

coisa que eu vi e que acho que me levou a fazer teatro foi As Confrarias. Eu estava aqui no dia em que o Jorge Andrade veio para a estréia. Era um grupo realmente muito impressionante. Nas

estréias vinham Anatol Rosenfeld, Sábato Magaldi, vinham grandes autores e o grupo possuía diretores fantásticos como Walter Negreiros, Wilson

Geraldo, Wilson dos Santos, Carlos Alberto Soffredini e às vezes traziam outros diretores.

Fiz no Tevec

Lugar de Padre, de Regina Helena de Paiva Ramos, dirigida por Afonso Gentil, que o Tevec tinha trazido para cá. Na época havia subvenção do

estado para teatro amador e o Tevec tinha quatro siglas, quatro figuras jurídicas e até pela qualidade artística dos ensinadores e dos artistas a

gente acabava constituindo quatro núcleos diferentes, cada um defendendo uma estética.

Sentava todo mundo lá no Gonzaga,

na Praça Independência, cada grupo num bar, parecia até time de futebol, às vezes se pegando um pouco no tapa, cada um

defendendo seu diretor, seu projeto. A gente comia e dormia teatro. Era tudo muito nervoso, muito forte.

Havia Carlos Pinto, uma figura a quem o teatro deve muito,

que tinha coragem de enfrentar os secretários, arrancava dinheiro e organizou o movimento amador do Estado todo. Briguei muito com ele. Na época

existia a Federação de Teatro e a Confederação do Teatro Amador do Estado de São Paulo.

Havia um festival estadual importantíssimo, porque os

espetáculos eram montados para esse festival. Era muito comum que um espetáculo trabalhado quatro, cinco ou seis meses só fizesse uma apresentação.

Se não desse certo, parava ali mesmo. Se não, passava para as outras fases: eliminatória, semifinal e final. Fazer as três apresentações era o

máximo. E raro.

Esse movimento é o responsável por vários festivais e pela

construção de vários teatros. Temos grandes salas de espetáculos dessa época, meio da década de 70. Esse trabalho administrativo e político dessa

federação e confederação foi muito importante, porque os artistas tinham condição de trabalhar. A gente tinha recurso e conseguia trabalhar apesar

da censura violenta, que até nos estimulava a driblá-la.

Talvez o

Prometeu tenha essa raiz na censura, como A Paz, de Aristófanes, montada

pelo Walter Rodrigues. Para o festival de Ouro Preto levamos uma peça dirigida pelo Tanah Correa. O Festival era uma mostra nacional. A gente se

apresentava em sete cidades do Estado e convivia com coisas do país inteiro. Era um festival muito interessante. Isso ia abrindo a cabeça da gente e

começava a brigar internamente.

Com isso eu saí do Tevec e fui fazer um espetáculo em 75 com

um grande diretor santista que era o Nélio Mendes. A gente montou A Morte do Imortal. Eu também era ator. Conheci o Faraco, que sabia tudo de cenografia, figurino, de caixa de palco. Era

uma enciclopédia viva.

Em 76 fiz

O Grão-Vizir, de René Obaldia, que acho foi muito importante e pouco assistido na

cidade. Era um texto que falava sobre o poder, sobre as relações do poder e por interferência do André Luís Machado, que era o diretor do Teatro

Estudantil de Pesquisas na época, fomos convidados para o Festival Cervantino na sua quarta edição, no México.

O festival existe até hoje e é de importância internacional.

Antes de nós, a única companhia brasileira que tinha estado lá era o Balé Stagium. É um festival que tem a mesma estrutura do de Ouro Preto. A gente

anda por oito estados mexicanos com uma infra-estrutura incrível dos teatros, com médico, enfermeira e tudo que você puder imaginar.

Aí se vê a diferença de ser artista em um país que, mesmo em

dificuldades como o México, tem uma tradição cultural enraizada. Existia um outro tipo de abordagem com os artistas. Isso a gente sentia nas pessoas

que faziam teatro ou cinema na Universidade do México, o respeito que havia com os artistas.

Fomos convidados e não tínhamos dinheiro para as passagens.

Batemos de porta em porta até que Luiz Hamen, artista plástico, saiu pedindo quadro para todo mundo, Cláudio

Tozzi, Aldemir Martins e outros, para uma vernissage onde os quadros foram vendidos. O dinheiro só deu para três passagens. A Câmara deu mais uma,

houve campanha em jornal e conseguimos as outras duas. Carlos Pinto era contra a gente ir.

Nosso último trabalho foi

Capitães de Areia, que foi um diferencial na época. Primeiro, levamos dois anos

para montar o espetáculo. Era um elenco de 25 pessoas e 75 passaram por ele. Havia várias facções políticas, de esquerda evidentemente. Fizemos 16

apresentações em sociedades de bairros, Sesc, em um monte de lugares, sempre com muita gente.

Por último fiz o Ato Sem Palavras,

com direção de Tanah Correa como ator, e aí surgiu um convite para ocupar uma janela do Teatro de Arena em São Paulo e acabei me profissionalizando.

Dirigi

Eng, o gnomo, que ficou dois anos e meio em cartaz e nos deu 16 prêmios. Foi um

trabalho onde a Renata Zanetta e eu nos aproximamos. Antes do Eng eu tinha feito A Miúda Alegre como ator, convidado por

Neyde Veneziano. Eng foi muito interessante porque era um trabalho que se propunha a falar para a

criança sobre tabus como a morte, as perdas, as separações, tudo como uma linguagem de esperança.

O

Eng foi o resultado de um grupo com idéias comuns. Todos os grandes trabalhos do

teatro brasileiro são sempre apoiados numa coisa coletiva, numa convivência em comunidade. O elenco foi praticamente o mesmo até o fim.

Marco Antonio Rodrigues

(Secretário de Cultura de Santos – 1995/1996)

Uma das coisas que ilustram bem a rivalidade existente

naquela época foi provocada pelo Nélio Mendes. Quando estreamos a Balada, o espetáculo terminou, saí do teatro da Rádio Clube e quando eu vinha passando alguém perguntou ao Nélio se tinha gostado do

espetáculo. Ele respondeu: "Se fosse dirigido por Nélio Mendes e com figurinos de Ademir Fontana seria maravilhoso". Na época fiquei com muita

raiva, mas sempre que me lembro disso dou boas risadas.

A Paz participou do Festival Estadual Amador em 1970. Em 71 eu montei A Balada, fizemos Panorama Visto da Ponte dirigido por

Walter Rodrigues, que foi premiado em 75 como melhor espetáculo e, no ano seguinte, Se Chovesse, Vocês Estragavam Todos.

Fui parar no Tevec em 1970 na montagem de A Paz. Eu tinha

sido convidado pelo Mário Vaz para dirigir o TEN – Teatro Estudantil de Novos, que era o grupo do Senac, que estava parado há algum tempo.

Acabei dirigindo Pedreira das Almas, de Jorge de Andrade. No ano seguinte tentei encenar A Balada de Manhattan. Eram sete monólogos,

mas uma montagem relativamente cara, praticamente inviável para o TEM.

Aí o Carlos Pinto me convidou para ir para o Tevec. Fui e

montei A Balada. Foi um espetáculo em que todos os atores concorreram a prêmios.

Acrescentei mais um monólogo do próprio autor. A peça tinha

sido montada na EAD e havia o programa, cujo texto de apresentação era feito pelo próprio autor. E coloquei como abertura do espetáculo.

Foi a peça com a qual mais viajamos, sem contar

Se Chovesse. Paulo Márcio e Tejon compuseram a parte musical. Depois montei As Confrarias. O grande momento do teatro amador em

Santos realmente começou em 67 e foi até 77. Naquela época, o Nélio estava em plena atividade, também o Soffredini. O Walter Rodrigues estava

começando, tinha o Paulo Lara.

Meu último espetáculo foi

Se Chovesse. Depois ainda fizemos uma montagem lamentável, por minha culpa, do

Suspeito Suspeitíssimo. O Tevec estava numa fase de desintegração, cada um procurando seu rumo. O Suspeito também surgiu para tapar

buraco, porque na verdade pretendíamos montar a Casa de Bernarda Alba. Começaram a surgir problemas com as moças e de 18 personagens passamos

para sete, quando tudo já estava elaborado em matéria de cenário e figurinos e achamos que não valia a pena ter que correr atrás de atores.

Mas o Tevec foi o grupo que mais premiou atrizes: Maria

Tereza, Cláudia Ribeiro, Lenimar, Denise Araceli, Selma Luchesi, foram 73 prêmios para as peças

Balada de Manhattan e Prometeu Acorrentado.

Todo mundo falou

aqui do dinamismo do Carlos Pinto, do empenho que ele tinha no teatro amador, mas esqueceram de uma coisa muito importante; o respeito que ele tinha

pelas pessoas. Ele brigava, discutia, naquele poder de grupo, de direção, mas tinha sempre o respeito pela pessoa e pelo trabalho.

Wilson Geraldo.

Eu não comecei no Tevec, fui roubada do Tecla – primeiro

grupo de Teatro do Clássico do Colégio Canadá, que ficou na mão do Xaxá, que hoje pertence ao Ornitorrinco. Fui

jogada dentro do elenco de A Paz. Eu não sabia de nada. Só sabia que queria subir no palco e fazer teatro. O que era aquilo, que espetáculo era aquele, não sabia nada. O

Tevec era antes de tudo uma escola de teatro porque nós tínhamos oficinas sobre a história do teatro, porque nós tínhamos oficinas sobre a história

do teatro, dicção, expressão corporal, impostação de voz.

Quando saí do Tevec e cheguei na EAD rotulada pelo prêmio

Governador do Estado, que esse grupo me deu, só queria fazer a escola, não me exibir. E foi uma briga danada. A própria Milena Pacheco chegou a me

dar uma bofetada em classe no primeiro dia de aula, quando me disse "não pense que você sabe muito porque aqui você não sabe nada". Isso porque eu

já tinha a voz trabalhada pelo Tevec.

Entrei no espetáculo

A Paz, no coro. Só sabia o que eu tinha para falar e as movimentações. Na

primeira apresentação estava perdida. Entrei no susto. Depois participei da Balada. Depois criamos outro grupo, o TEFFI, porque não podíamos

entrar com duas montagens de um grupo só, e montamos Prometeu.

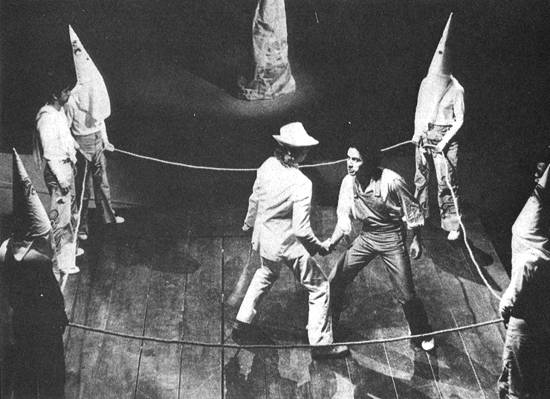

No

Prometeu, quando tivemos que fazer o ensaio para a censura foi uma tortura,

porque quando a gente chegava para ensaiar na Rádio Clube não se sabia se ia sair preso de lá e onde a gente estaria no dia seguinte.

E o

Prometeu foi muito visado. Era uma experiência que o Soffredini vinha trazendo

para o teatro amador de um teatro mais cruel, mais agressivo.

Na minha casa ninguém sabia que eu fazia no

Prometeu um semi-nu e eu, que tinha uma cena convulsiva, no ensaio para a censura tive que ficar estática, sem um movimento, e com um

colete exigido pelo censor. Quando saíamos do Estado, fazíamos a cena sem colete.

Fui uma das fundadoras do Teatro do Clássico, junto com o

Esdras Guerreiro Vasconcelos, que hoje é doutor na USP, na Faculdade de Psicologia. Nelson Ramos Filho, que está em Brasília, Ilza Verena Allen

Novita, nossa professora de francês no Canadá, que era a diretora, idealizadora e uma das fundadoras do grupo.

Fiz

Traído Imaginário com o Nélio e A Pílula Falante, primeira coisa que fiz

aqui em Santos quando cheguei em 67, com o Chico Santa Rita.

Ângela Rodrigues.

Sai do Tevec em 73.

Lugar de Padre foi o último espetáculo que fiz. Fui para São Paulo a convite de

Afonso Gentil e montamos um grupo que não deu certo. Depois montei uma companhia que durou 15 anos. Agora estou dirigindo profissionalmente.

O Tevec, para mim, marcou tudo, embora eu tenha começado

como atriz no Clube Atlético Santista. Depois fui para Os Independentes fazer

Os Físicos. Um dia o Carlos Pinto apareceu no Atlético e me convidou a participar do Tevec. Trabalhamos juntos cinco anos.

No Tevec ninguém era submisso a ninguém, mas cada um sabia o seu lugar. Respeitávamos o Carlos Pinto porque ele comandava o grupo e abria horizontes

para novos diretores como o Wilson Geraldo, a quem eu devo 99% do que eu sei.

Uma coisa bonita que tinha no Tevec e que eu não vejo mais

em grupos amadores é a preocupação com o colega. Ninguém virava as costas para o que estava desempregado. O Carlos procurava um emprego, nós

obrigávamos o colega que não estava estudando a estudar. Nós tivemos colegas marginalizados que vinham de favelas. O Borboleta aprendeu a escrever

com a Luciana, que lhe dava aula todas as noites.

Nós nos reuníamos às quintas ou sextas-feiras à noite na

sede do Tevec, na Rua Alagoas, para ler e discutir livros e peças teatrais. Havia toda uma formação cultural. Não era só o espetáculo. As viagens,

então, eram fantásticas.

Continuo fazendo

teatro de teimosa. Esse ano dirigi três espetáculos infantis. Mas ganhar dinheiro com teatro é difícil. Talvez, quem sabe, voltar para Santos e

reviver o Tevec.

Maria Tereza Alves.

Para falar do Tevec era preciso uma maratona. Dizem que as

pessoas vão se revezando, um canta, vem outro, é preciso um tempo muito largo para falar do Tevec. Embora eu não tenha continuado, o Tevec ficou

ligado à minha vida. São esses períodos chaves em que a gente é bafejado por esse convívio, essa reciprocidade, a capacidade de se colocar, deixar

transparecer sua personalidade própria, ligados por um mecanismo de representação do outro, por um trabalho de representação de uma vida que não é a

sua, que é o trabalho do ator.

Esse jogo sempre foi muito importante para mim. Se continuei

como historiador, devo isso ao Tevec. Fui convidado para ser diretor cultural do Gevec e montamos o jornal

Avante. Eu era amigo de adolescência de Otávio Penteado, que me falou do teatro

do Canadá, do Ney Latorraca. A última montagem tinha sido Pluft, o Fantasminha, dirigido pelo Serafim

Gonzalez. O Otávio conhecia o Faraco, fui apresentado a ele e contratado como diretor. Fizemos uma peça do Alfonso Basson.

O Faraco era formidável. Numa das montagens no Real Centro

Português ele fez uma fogueira em cena e não conseguiu apagá-la durante todo o espetáculo. Numa das peças –

Pega Ladrão – ele usou uma geladeira de verdade e os atores tinham que carregar

aquele peso todo. Era muito engraçado.

Otávio e eu assistíamos todos os espetáculos da cidade, do

TIC, do TEFFI. O Carlos Pinto trouxe o Paulo Jordão para dar um curso, a pedido do Otávio, apoiamos, o Tevec continuou existindo e eu pude entrar de

corpo e alma neste grupo, para puxar a cortina de novo.

Depois participei de

uma montagem de Gil Vicente, já com o Paulo Jordão, participei da montagem de

Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues, e fiz a Invasão. Até o finalzinho

de 69 ainda havia a idéia de montar Calderon de la Barca. Não vivi toda essa fase a não ser a do Afonso Gentil, do Paulo Jordão e um

pouquinho do convívio com o Walter Rodrigues na Paz. Aí mudei para São Paulo.

Jaelson Bitran Andrade.

Entrei no Tevec numa fase próxima ao fim.

A Paz e Prometeu Acorrentado já tinham sido montados. O Tevec contribuiu pra minha formação humana. Entrei ainda moleque e fiquei

assustado. Descobri um mundo que eu não conhecia. Peguei a fase da decadência na educação e na escola e na universidade eu não iria conseguir esses

conhecimentos.

Quando entrei no Tevec fiquei deslumbrado porque não havia a

preocupação da fama. As pessoas queriam crescer como ser humano. Tudo que eu consegui na minha formação, carreira em jornalismo e depois a área de

artes plásticas, eu devo ao Tevec.

Participei

de Lugar de Padre, As Confrarias, Pane, Z, aprendi muito

com Wilson Geraldo e sofri muito com o Carlos Pinto (rindo). Mas era super-importante. A gente entrava sexta-feira no teatro e ficava sábado e

domingo até de madrugada. Eu não vejo isso hoje, essa dedicação. Estou feliz de ter encontrado vocês e estou voltando a fazer teatro amador em

Confraria dos Bobos com o diretor José Leahum.

Luiz Sérgio Vasquez.

Carlos Pinto representou uma fase muito importante do teatro

santista. As pessoas que ele estimulava, que ele tentava descobrir e dar condições... Eu era do Tevec, que estava com dois espetáculos –

A Balada de Manhattan e o Prometeu. E era tudo muito divertido. Não havia isto é para você, aquilo para outro. Era

tudo compartilhado. Isto criou uma rivalidade positiva.

Fio um movimento muito lindo. Era uma explosão do ser

humano, uma possibilidade de mudar toda essa estrutura social, política. O teatro de hoje tem de ser repensado neste tipo de contexto, porque a

situação se modificou. O teatro tem outra função no Brasil.

Na época em que fazíamos teatro, a televisão não tinha a

importância que tem hoje. O "boom" da TV Globo veio mais tarde, quando os militares já tinham o domínio, mais ou menos em 72/73, que foi, em certo

sentido, o declínio desse movimento do Tevec, em 74.

Carlos Pinto foi

muito importante para minha vida porque a partir daquele estímulo eu pude ir para São Paulo e começar meu trabalho. Atualmente estou um pouco

decepcionado com o teatro. Estou um pouco triste. Tenho recebido convites e não aceito. Estou caminhando para a pesquisa da linguagem em vídeo,

trabalhando numa produtora como diretor de vídeos institucionais. O teatro chegou a tal ponto de pobreza econômica que é muito difícil sobreviver

vivendo só de teatro.

João Albano.

Para mim, Carlos Pinto foi o único que poderia substituir

aquele projeto do Paschoal Carlos Magno, que deu muito apoio a nós e ao teatro no Brasil. E aí cabe uma ressalva: a gente vem ao teatro para

aparecer e não só para dar mensagem. O ser humano tem necessidade de comunicação, de ser acariciado pelo colega, pela crítica, pelo público. E a

gente descobre através do teatro outros caminhos que não conhecemos.

Por exemplo, eu morava lá no fundão do

Macuco. O máximo que eu podia almejar na minha vida era ser síndico de prédio. Uma vez, na

Refinaria, o Carlos Pinto me convidou para carregar o cenário da peça de Gil Vicente para Ribeirão Preto.

Fomos eu, ele e o Toninho, motorista da Prefeitura. A turma chegaria no dia seguinte: a Lenimar, a Eliana Rocha, aquele pessoal todo.

E nós fomos bem acolhidos por umas "senhoras tolerantes",

que atendiam à noite. E dormimos lá num porre, nós três. De manhã fomos receber o pessoal na Rodoviária. Até aquela altura eu só tinha assistido uma

peça da Dercy Gonçalves, de terno cinza e gravata. Eu não sabia o que era teatro. Fui lá ouvir bobagem e dar risada.

No dia seguinte começamos a montar o cenário num cinema lá

de Ribeirão Preto. Eu e o motorista tínhamos marcado um encontro com duas "senhoritas", com muita cerveja e pinga enquanto aquela coisa de "viado"

ia acontecer. A gente ia sair para a rua que era lugar de macho.

Esperei sentado na platéia para não ficar feio e só sair

depois que o espetáculo começasse. Quando as luzes começaram a acender e eu vi o Coca, que não foi citado aqui, o Zé Carlos Paiva, a Lenimar, aquele

pessoal entrando em cena, aquela coisa maravilhosa, eu fiquei. Deixei a coisa que mais gostava, que era beber, para ficar vendo teatro. Eu fiquei

deslumbrado. Eles prometeram me colocar na primeira peça infantil. Para mim começava assim: primeiro a peça infantil, depois uma juvenil e depois

uma peça igual à que eles estavam fazendo. Mas logo em seguida, em 1969, com a verba de Gil Vicente nós montamos

A Invasão.

Quando fomos fazer um teste para uma peça no Colégio Canadá,

lá estavam o Murilo Alvarenga e o José de Anchieta. Ao começar a leitura disseram: bonita voz. Conclusão: fiz o teste musical, passei e comecei

nessa peça.

Para uma pessoa deslumbrada como eu, tive a sorte de

começar num grupo que tinha uma boa administração, bons diretores, pessoas que cuidavam dos mais novos. O nosso ritmo era profissional e os textos

montados na época não eram de oba-oba. A própria repressão dava mais responsabilidade ao pessoal, principalmente aos jovens. Acho que hoje em dia

isso não existe mais. Está tudo muito fácil.

Nós tínhamos prazer e não víamos a hora de chegar quinta ou

sexta-feira, porque o Gentil vinha de São Paulo. A gente ensaiava nove ou dez horas, na Rádio Clube. Não era sacrifício. Foi muito bom. O que eu

consigo perceber de melhor na vida hoje, eu devo ao teatro.

Cheguei a fazer teatro profissional em São Paulo. Deixei.

Vim para Santos e voltei para o Tevec. Era para fazer Panorama Visto

da Ponte, mas não deu. Fiz Sang-City e fomos até o Festival de Inverno da Paraíba. O Emílio de Biasi pouco dirigiu porque confiava no elenco. Quem praticamente tomou conta da

direção foi a Lenimar. Foi o meu último trabalho.

Tempos depois apareci aqui na Cadeia

Velha para participar de um grupo que ia fazer uma peça de Nelson Rodrigues. Ia apenas acompanhar e acabei entrando no elenco. Mas briguei e

saí. Naquele dia havia uma palestra do Roberto Peres sobre a influência do teatro na América Latina. Entendi uma parte, a outra não. De raiva fui

fazer um curso de História.

Tudo que eu fiz até agora foi através do teatro, que hoje

não voltaria a fazer. Não sei se minha preguiça me domina ou se estou assustado com a responsabilidade do pessoal de hoje. Os caras-pintadas para

mim são só fachada, porque na hora de assumir alguma coisa eles estão muito sem responsabilidade, sem objetivo. Não sei se eles têm tudo fácil ou

não têm nada para protestar.

O Albano está triste

com o teatro profissional. Eu estou meio desestimulado. Esse sentido de família (entre o grupo) que existia, não há mais. Sinto falta desse pessoal

todo.

Juarez Semog. |