|

Indiferença

O moleque entrou pelo portão do lado

do Mercado. As letras brancas e graúdas, na tela de arame espichada entre os dois altos bastiões de pedra,

diziam isto: "Companhia Docas de Santos".

Viera ele dos lados do velho cemitério dos ingleses, contornara

a bacia, caminhando num passo vivo, os lábios unidos em assobio, as mãos nos bolsos da calça, cheio de alegria dos que um dia, afinal, realizam um

grande sonho.

Deixou para trás aquela palmeira que lhe faz lembrar sempre a perna varicosa do tio Leandro. A

palmeira cujo caule sobe do chão grosso e cilíndrico, e de repente se afina bruscamente e depois se faz de novo grosso e roliço. Parece a perna do

tio, igualzinha!

O moleque ia depressa, no seu passo vivo, e num instante atravessou os trilhos do

bonde e as vinte linhas duplas das locomotivas do cais, que andavam de cá para lá, bufando, empurrando ou

arrastando vagões carregados e vazios, galeras, tenders, vagões-tanques de óleo e gasolina, da Texaco, da Atlantic Refining Company, da

Standard Oil, da Anglo-Mexican, da Caloric...

Parou à beira do paredão, junto à sombra de um guindaste imóvel. Então, arrancou as mãos dos

bolsos, e as mangas do velho paletó, que já tivera três donos grandes, lhe cobriram por inteiro os dedos sujos.

Neste bolso do casaco, o rolo de linha cor de chocolate - linha de pescar, legítima! - comprada em

segunda mão de um jornaleiro d'A Tribuna por $300 e cinco baganas de charuto colecionadas no chão do

Mercado.

Neste outro bolso, embrulhados em jornal, dois anzóis minúsculos feitos de alfinetes torcidos, e

um torrão grande de terra. No torrão as minhocas se mostram, procurando fugir, avermelhadas e viscosas.

O moleque arranca a maior delas, a que está mais aflita, e a corta entre o indicador e o polegar.

Um pedaço serpenteia no chão, o outro no anzol de alfinete: isca boa p'ra bagre!

É melhor, agora, despir o casaco, dobrá-lo, sentar em cima, assim. Por sinal que os fundilhos

estão precisando de outro remendo, já. Não é que se sente o frio de um botão na carne, encostando mesmo na pele? Vamos sentar mais para cá, onde não

tem botão.

- Sacana! - já viram esta? O pedaço da minhoca estava querendo fugir! Agora, dentro do jornal, ela

vai ver se foge!

Pescar é muito fácil: a gente amarra a ponta da linha na cita, rodopia sobre a cabeça a outra

ponta onde está o anzol e a chumbada, joga tudo longe, levando o braço à frente, num movimento forte. Muito bem!

A linha se retesou, dando um puxão ao velho cinto de couro gasto, e fez "ploque", dentro da

água suja do estuário.

Que bom! estava pescando! O moleque ajeitou, orgulhoso, o boné azul-marinho, sujo de óleo e

carvão, presente de um marujo conhecido. A pala negra, posta para trás, desceu-lhe para dentro da camiseta de meia, riscada de branco e preto,

enquanto a fazenda, na frente, lhe cobriu toda a testa, parando só na fronteira das sobrancelhas espessas: êta bonézão! Esperou o

peixe. Sabia ser demorado, aquilo.

À sua direita, enorme, um transatlântico da Mala Real Inglesa

carregava cachos verdes de banana nanica, e o guindaste guinchava, uivava, e descia pela abertura escancarada do porão, até a terceira coberta, a

rede de cordas que os estivadores lá no fundo abriam e descarregavam, arrumando a carga, cacho sobre cacho.

O guindaste tornava a uivar, suspendia a rede vazia, que era descida sobre uma galera carregada de

bananas, onde outros homens trabalhavam, suados e semi-nus.

O moleque conhece o motorneiro daquele guindaste: é o Quincas. Levanta o braço e acena: "Olá,

seu Quincas!"

O motorneiro responde pela janelinha da cabina, abanando a mão que segura um sanduíche, e grita

também, o quanto pode gritar uma boca cheia: alô! E faz a cabina girar sobre as rodas, acompanhando o movimento do guindaste.

Peixe, até agora, nada! Pôs-se a soletrar o nome do paquete: H-I-G-H-L-A-N-D - que nome esquisito!

- e depois: P-R-I-N - reuniu as letras - e agora estas: C-E-S-S. Concluiu: Princês. Já sabia, o vapor chamava-se princês não sei que.

Algum princês - princês ou prince, como é que se diz? - algum prince da Inglaterra.

Conhece bem aquela bandeira, vermelha com uns rabiscos azuis no canto de cima, junto ao mastro.

Epa! Um peixe beliscou a isca, e o coração começou a bater, descompassado. Pescar dá um nervoso!

Esqueceu o príncipe inglês, o mundo inteiro, e se pôs a viver um, dois minutos na vibração da

linha mergulhada na água suja, e que as correntes impeliam no sentido da vazante. Que pena! Foi-se embora!

Olho para o lado esquerdo: aí estava outro bruto navio, um alemão (era formado em bandeiras).

Deve ser o cabo Polonio. A bandeira alemã é muito fácil de pintar com lápis de cor: uma

tira preta, outra vermelha, e não se gasta mais lápis, porque o papel já é branco, igual à terceira lista.

Bandeira difícil de fazer é a do México, por causa da água. Cada vez que a faz, sai um bicho

diferente: pinto, urubu, tico-tico... nunca parece águia.

Soletrou as letras de metal pregadas na proa do colosso: "C-A-P - cap e cabo são a mesma

coisa - Nor-te!" De certo é o vapor que vai até a terra do seu Ataxerxes, que é nortista. Deve ser importante a terra dele, p'ra ter um

vaporzão daqueles com o nome dela! Cabo Norte. Sim, senhor! Não tem nem um navio tão grande que se

chame Santos... Só o do Lloyd, e o rebocador da Companhia Docas. O rebocador é pequeno mas é ligeiro, e tem

uma força! Puxa qualquer vapor daqueles, 'tá 'hi! Não tem inveja da terra do seu Ataxerxes, que tem um paquetão com o nome dela.

Cabo Norte! O Santos puxa ele brincando! E depois, quem é que não está vendo? O alemão está carregando café, o inglês banana. Vem tudo

buscar comida em Santos! Não tem inveja, os outros é que devem ter.

Um estivador negro, reluzindo de suor no dorso nu, um lenço de chita ramalhuda atado ao pescoço,

passou por ele: "asso no dedo essa pescaria, menino!"

O pescadorzinho respondeu: vai te queimá o dedo, estiva! E para repelir o agouro

bateu com os nós dos dedos na chapa metálica do cinto, e entre-dentes mandou o preto ao lugar mais feio que os moleques do Mercado sabem. O

estivador passou, arrastando um sapatão cuja sola já se desprendera e batia nas pedras antes que o pé chegasse a pisar. O menino seguiu-o com o

olhar, até que o negro se confundiu com outros homens que iam saindo do armazém XVII, em fila indiana, arqueados sob sacas de café.

Uma locomotiva, cuja chaminé se alargava em cima e tomava o feitio de um cambuci, passou pondo

bufos de fumaça, dirigida por um maquinista de macacão azul. Veio depois, em marcha a ré, devagar, em direção à fila de vagões amarelos da Armour.

Um outro homem de boné de pala levantou o braço e apitou. O maquinista freou a locomotiva, cujos pratos do pára-choque encostaram nos pratos do

primeiro vagão. Plaque! E os outros vagões todos se chocaram, num ranger de ferragens e num encontro de pára-choques: plaque-plaque-plaque...

até o último.

Dentro de uma galera, um estivador perdeu o equilíbrio e caiu sobre as mãos, no assoalho cheio de

folhas de bananeira. Os companheiros vaiaram, e um gritou: eh, ilhéu! Levanta! Estás a caire de maduro?

Agora a máquina se põe em marcha para a frente, arrastando uma longa cauda de vagões vazios. A

perder de vista, os trilhos rebrilham ao sol, pelo cais afora.

No Grupo a professora explicou que as paralelas são linhas como as do trem: correm juntas "toda a

vida" e nunca se encontram. Isto é besteira: a professora decerto nunca veio ao cais, senão havia de ver que as paralelas dos trilhos se encontram

nos desvios.

Os olhos se põem a seguir a bola de ferro do cabo do guindaste, que fica logo acima do gancho onde

se prendem as lingadas. O seu Quincas explicou que aquele peso serve para deixar o cabo sempre no prumo. O gancho parece um anzol, a bola de

ferro é a chumbada, o cabo de aço a linha de pescar. Que bruto peixe o seu Quincas pescou agora: são seis fardos enormes de fazenda que vão dentro

da rede de cordas grossas, rodopiando no ar, até desaparecerem na goela do porão.

Seu Quincas pesca e o vapor come. Com ele não será assim: o que pescar, faz questão de

comer.

Cruzando em perpendicular os trilhos, filas de homens vão e vêm, praguejando e suando, correndo

sob os sessenta quilos de café do Brasil.

Pelo canal do Mercado, panda ao vento terreal, uma canoa de caiçaras vai saindo, dois moços às

bordas mantendo-a bem no meio, apoiando longos caniços no paredão de pedra, espaço a espaço, enquanto a canoa embica sobre ele. No timão, um velho

de calça arregaçada, cara franzida sob o chapéu praieiro de palha amarelada, procura apontar a proa na direção do largo.

Passa o bonde 19 sobre a ponte do canal, barulhento, tocando a sineta para que os carroções da

União de Transportes desimpeçam a linha. A bordo do Cap Norte a orquestra começou a tocar. Longe, quatro armazéns além, silvou uma

locomotiva.

Pesado, abalando as pedras, um caminhão elétrico vai passando, arrastando o reboque também

carregado de sacas, entre os armazéns internos e a primeira linha dos externos.

De repente, lá para trás, junto à linha do 19, subiu um grito, que um clamor de vozes logo abafou.

O moleque virou-se: corria gente de todos os lados, cercando o bonde. Em pouco, estava ali uma

multidão, vociferando, gritando, os de trás querendo passar para a frente, na ânsia de olhar.

Foi para recolher a linha, mas sentiu um beliscão no anzol, e logo corrida de peixe. Então,

febrilmente, fisgou. E veio puxando, puxando a linha, até tirar d'água um peixe de cabeça chata e barriga amarelada que ficou rabejando na laje

quente do chão. É bagre! O moleque o segurou com jeito, logo abaixo do ferrão do lombo, para livrar o anzol.

Toda a atenção se concentrou naquilo: diz-que bagre tem veneno no esporão!

A multidão se foi desfazendo, os operários voltaram ao serviço, um inspetor de veículos, cassetete

na mão, dispersou os curiosos que impediam o trânsito sobre a ponte.

Desprendendo uma fumaça azulada, os automóveis partiam, céleres, para recuperar os minutos

perdidos, enquanto à beira do canal um homem com a farda amarela da Companhia City explicava qualquer coisa aos

curiosos, em largos gestos circulares de mãos, como se brecasse um bonde imaginário.

Um vendedor de laranjas, com a cesta ao braço, passou pelo moleque: que foi, hein, menino?

E ele respondeu logo, entusiasmado: foi um bagre, veje! e mostrou o pescado, descobrindo-o de sob o casaco, onde o guardara.

O vendedor de laranjas pensou que fosse troça e xingou: bagre é a sua mãe! E saiu para os lados do

povaréu, curioso por saber o que havia ocorrido.

O moleque ergueu os ombros e isolou: dem-dem, ferro frio, pegando a placa metálica do

cinto.

Grupos de estivadores voltavam do local, falando e gesticulando.

O menino iscou o anzol, balançou a chumbada sobre a cabeça e lançou-a longe.

Um grito estridente de mulher veio da ponte, tão agudo e metálico como se fosse um grito de dor

soltado por um daqueles guindastes, subitamente humanizado.

Um marinheiro passava ao seu pé, e o moleque indagou: que é isto, hein?

O marinheiro respondeu sem parar: deve ser a mãe da criança.

- Que criança, moço?

- Ora, a que o bonde matou!

- E morreu? - gritou, porque o homem já ia longe. O marinheiro parou, voltou-se, e disse com uma

cara feia: vá perguntar p'ra...

A campainha estridente da ambulância abafou o palavrão. O marinheiro enterrou o boné na cabeça e

seguiu.

O moleque continuou a pescar. A ambulância parou, desceram dois bombeiros com a maca, onde

alvejava um lençol imaculado.

Ouviu-se um guincho forte que arranhava o ouvido, mas o moleque não pôde saber se era uivo de

guindaste ou grito da mãe da criança que o bonde matara.

E que lhe importava a vida da cidade? Que se importava a cidade com a sua vida? Era um guri de

treze anos, e já sabia que cada um vive para si e Deus para ninguém, quando se é pobre e se tem um pai bêbado e uma mãe doente do peito.

José Praxedes, moleque do Mercado, cuja grande admiração na vida é aquele cais cheio de vapores,

já rabisca no Grupo o seu nome, ao qual resolveu acrescentar: Lloyd, porque sendo nome de gente é nome que lembra vapores também.

José Praxedes Lloyd gostaria de ver muitas crianças em baixo do bonde 19, se cada uma que morresse

coincidisse com outro bagre no seu anzol, como aquele primeiro...

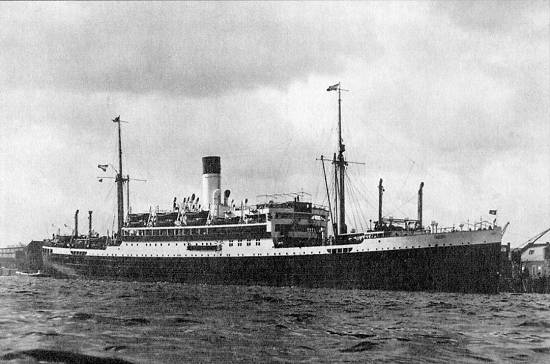

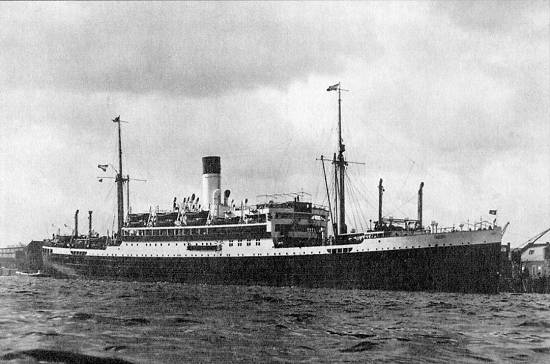

O Cap Norte, em foto feita em Hamburgo

Foto:

reprodução de Rota de Ouro e Prata |