|

[...]

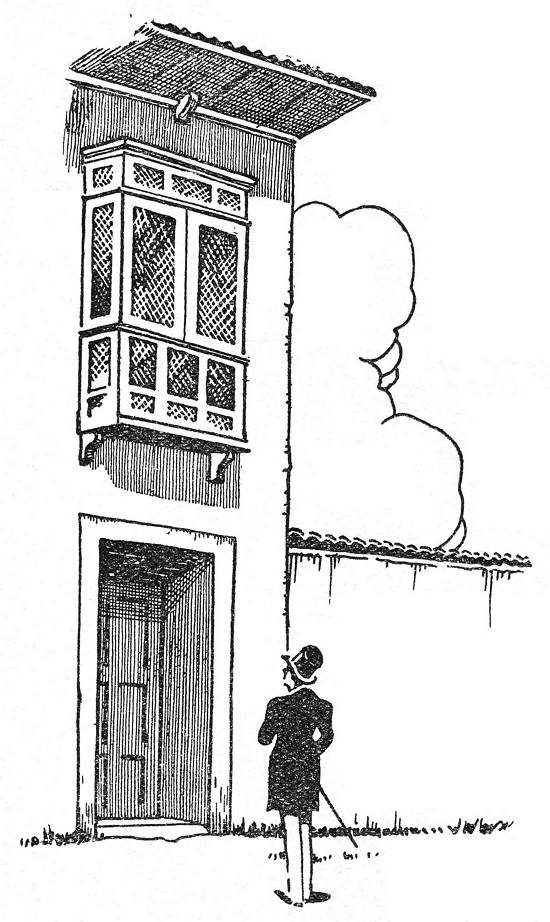

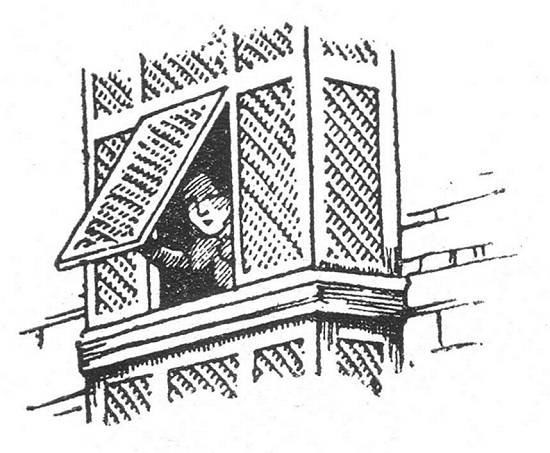

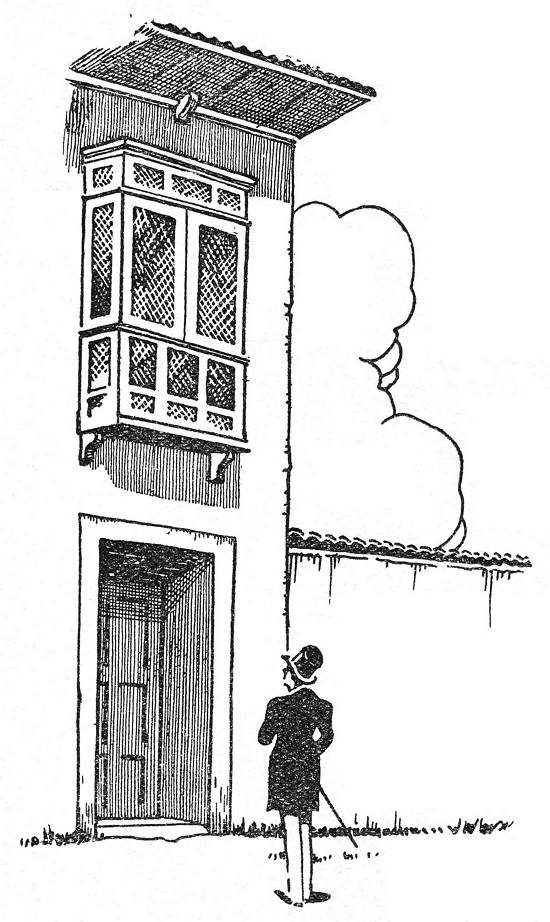

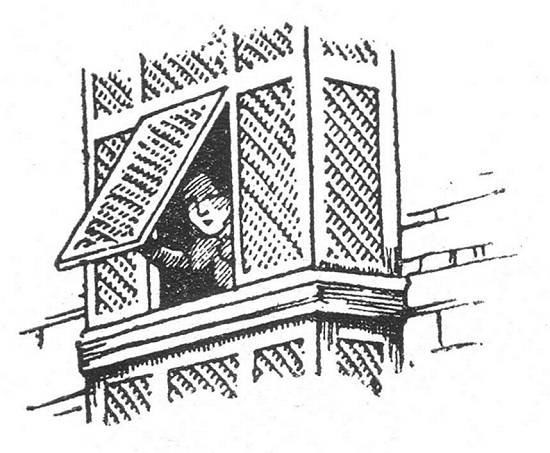

Ilustração de Belmonte, publicada no livro

Rótulas

Durante mais de três séculos, a timidez paulista se escondeu atrás do gradeado árabe-peninsular das rótulas.

Desde as casas pobres de taipa, branqueadas a tabatinga, às casas de andar com revestimentos de azulejos de fazendeiro rico, desde a casa tímida de almotacé à casa larga e espaçosa de

ouvidor, por onde houvesse dois olhos a espreitar e uma timidez a se esgueirar, lá estavam as rótulas: esse gradeado de madeira, última recordação dos mucharabiehs árabes, que nos veio do Reino para velar de mistério e encher de penumbra a

alma beata e arisca de S. Paulo antigo.

Verde-gaio ou amarelo-gema; baixas, à Mafra, ou altas de balcão à mourisca; com uma cruz de tope ou rendilhando um coração; frustes e lisas na parede caiada ou desenhada entre uma

moldura ramalhuda de azulejos portugueses; com o seu postigo de taramela e a sua rodela de couro, lá estavam elas, ocultando uma timidez de rapariga, escondendo uma curiosidade de mulher, tapando uma bisbilhotice de velha.

A rótula foi protetora do amor, a cúmplice do mexerico, a doce confidente dos sentimentos líricos, que se agitaram sob os cabeções de crivo das sinhás de 1830.

Não houve, há setenta anos (N.E.: cerca de 1860, sete décadas antes da publicação da obra), olhar de iaiá paulista que se

não enlanguescesse atrás do seu xadrez, ouvindo a ternura de uma serenata de clarineta; muita curiosidade de rapariga de saia-balão, coriscou e espreitou, entre o seu rendado, num pasmo dengue, para uma calça branca de estudante, "faceira e bem

posta"; muito olho bisbilhoteiro de beata profissional rebrilhou com malícia e gula, cocando através de seu ralo.

"Tem-se a impressão de que se é espreitado por toda a parte – escreve um viajante francês em 1840 –

entretanto as ruas de S. Paulo são quase desertas".

Os olhares estavam por detrás das rótulas.

Esse costume vincou o caráter paulista. O nosso acanhamento tem ainda como causa, além do sangue bugre, arisco e desconfiado, que ainda corre mais ou menos adelgaçado em nossas veias, o

crivo claro-escuro das janelinhas e dos balcões de rótulas. A nossa timidez ainda se enrosca entre a sua peneira, a nossa proverbial desconfiança ainda espreita através do seu ralo.

"Ocultarem-se de que? Somos nós um povo de cucas"? Pergunta o Constitucional de 1854, a essa sociedade embuçada em

mantilhas de baeta e robições de pano piloto, que espiava por detrás das rótulas de pau.

"É bom refletir sobre o estímulo de tudo que se esconde", termina o mesmo jornal contra as rótulas esconde-pecado.

Mas de nada adiantam os conceitos do Constitucional. Em 1860, nos dias de "procissão do enterro", ainda S. Paulo se iluminava com velas de sebo por detrás das rótulas, diz Egídio

Martins. E em 1868 ainda elas velavam muito desalinho de interior e muita bisbilhotice de beata. Castro Alves escreve então, numa carta de impressões paulistas: "Se a poesia está no espreitar de uns olhos negros através

das rótulas dos balcões ou através das rendas de uma mantilha, que em amplas dobras esconde as formas das moças (paulistas), então S. Paulo é a terra da poesia".

Em 1873, entretanto, a Câmara Municipal, num edital seco e ríspido, exige a retirada das rótulas, postigos e cancelas no prazo improrrogável de 30 dias, sob pena de 5$000 de multa.

Mas o povo resiste. A imprensa da época protesta: "É um atentado contra o direito de propriedades", grita o Correio

Paulistano. "O povo tem o direito de resistência contra as ordens ilegais", incita aquele jornal num violento e indignado artigo defendendo a integridade das rótulas contra o ukase

(N.E.: o mesmo que um torpedo disparado) da Câmara.

Mas em 1874 foram-se despregando as primeiras rótulas das janelas paulistas, e foram-se as últimas por volta de 1880. Com elas também se foi todo um passado em que revoavam mantilhas de

baeta, dobres de sino de Misericórdia, e que cheirava a cravo da Índia, rapé e a Água de Córdoba.

Ilustração de Belmonte, publicada no livro

[...]

|

Por influência árabe-mourisca, os primeiros núcleos populacionais paulistas seguiram costumes como a colocação de rótulas nas casas e o uso de um traje conhecido genericamente

como baeta, com um capuz que encobria o rosto. Essas histórias foram narradas pelo escritor Edmundo Amaral em sua obra Rótulas e Mantilhas, publicada em 1932 pela editora Civilização Brasileira, na capital paulista, com ilustrações do famoso

chargista Belmonte. Um exemplar da obra, esgotada, foi cedido a Novo Milênio para esta reprodução pelo professor e pesquisador santista Francisco V. Carballa.

Por influência árabe-mourisca, os primeiros núcleos populacionais paulistas seguiram costumes como a colocação de rótulas nas casas e o uso de um traje conhecido genericamente

como baeta, com um capuz que encobria o rosto. Essas histórias foram narradas pelo escritor Edmundo Amaral em sua obra Rótulas e Mantilhas, publicada em 1932 pela editora Civilização Brasileira, na capital paulista, com ilustrações do famoso

chargista Belmonte. Um exemplar da obra, esgotada, foi cedido a Novo Milênio para esta reprodução pelo professor e pesquisador santista Francisco V. Carballa.