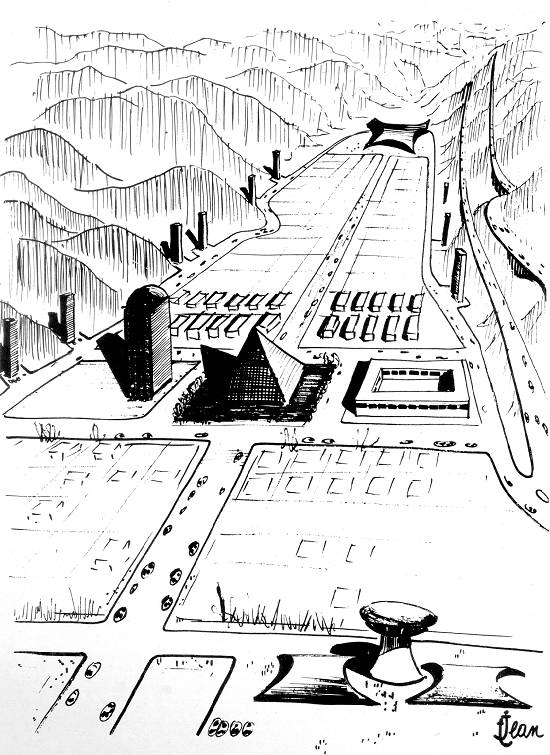

Ilustração:

Jean Luciano

Com

o desenvolvimento das máquinas, muitos animais que tanto auxiliaram

o homem no seu progresso estão destinados a desaparecer. Esta observação

que não é nova pode ser comprovada na vida pacata e comum

do Zanzalá. Bois e vacas ainda são encontrados em pequeno

número nos estábulos do distrito, embora a maior parte do

leite consumido seja vegetal. Os cães, empregados em diversos serviços,

também aparecem. Pode mesmo dizer-se que, nas noites de lua-cheia,

as pessoas insones ainda ouvem pela rua o escandaloso namoro dos gatos.

Mas, os eqüinos, os caprinos e os ovinos só podem ser vistos

nas páginas da Enciclopédia, ou nas avenidas do Jardim Zoológico.

Ilustração:

Jean Luciano

Com

o desenvolvimento das máquinas, muitos animais que tanto auxiliaram

o homem no seu progresso estão destinados a desaparecer. Esta observação

que não é nova pode ser comprovada na vida pacata e comum

do Zanzalá. Bois e vacas ainda são encontrados em pequeno

número nos estábulos do distrito, embora a maior parte do

leite consumido seja vegetal. Os cães, empregados em diversos serviços,

também aparecem. Pode mesmo dizer-se que, nas noites de lua-cheia,

as pessoas insones ainda ouvem pela rua o escandaloso namoro dos gatos.

Mas, os eqüinos, os caprinos e os ovinos só podem ser vistos

nas páginas da Enciclopédia, ou nas avenidas do Jardim Zoológico.

Este jardim,

que fica próximo dos Areais, é muito visitado, principalmente

nos dias de festa. Professores param diante daqueles bichos, um tanto ariscos,

e explicam coisas interessantes a crianças de olhos arregalados:

- Vocês

precisam amar e respeitar os animais. Eles representam importante papel

na história do homem, notadamente do homem da América. Nos

primeiros séculos da nossa civilização, o transporte

terrestre era feito com auxílio dos animais. Ali está aquele

cavalinho cor de pinhão...

- O Guaicuru!

- Todas as

crianças conhecem o cavalinho do Jardim Zoológico.

E o professor

continuava:

- ...sim, o

Guaicuru. Ele é descendente de uma nobre estirpe. As estradas eram

vencidas nos lombos dos cavalos. Depois, vieram os banguês, os diversos

carros urbanos, os veículos de transporte de mercadorias. Houve

tempo em que o Brasil produziu dois terços do café consumido

no mundo. Esse café era acondicionado em sacos de aniagem e transportado

dos armazéns para os navios em carretões puxados por animais

desta espécie. Um dia, surgiram carros grandes que trafegavam sobre

fitas de aço e aos quais os nossos antepassados chamavam de "bondes".

Os primitivos bondes eram também puxados por animais. Os exércitos

de todos os países utilizavam milhares e milhares e de cavalos para

o transporte dos víveres e para os combates. Mas não devemos

esquecer o auxílio grandioso que nos prestaram os bois. O primeiro

progresso de São Paulo passou por aqui, pelo Zanzalá, arrastado

por parelhas de bovinos; os primeiros engenhos, caldeiras de vapor, dínamos

elétricos e outras máquinas subiram a serra em pesados e

lentos carros-de-bois, daqueles que ainda se encontram nos museus. Foi

só quando a eletricidade, o vapor e o motor de explosão se

adaptaram às necessidades do transporte que o animal desapareceu.

Imaginem vocês que por aquele tempo já havia cidades, como

Londres, com seis milhões de habitantes. Seria curioso saber como

viviam e eram tratados os incontáveis cavalos utilizados nos transportes

urbanos, públicos ou particulares correspondentes às necessidades

dessa formidável população. Felizmente, a máquina

substituiu a tração animada. Os carros elétricos libertaram

milhões de burros; os automóveis, caminhões e aeroplanos

libertaram os restantes. E, com o correr dos anos, os eqüinos foram

desaparecendo, a ponto de os governos terem de recolher exemplares nos

museus para que a humanidade não perdesse de vista os seus velhos

amigos. Com as ovelhas, deu-se quase a mesma coisa. Nossos avós

utilizavam a lã dos carneiros para tecer as suas pesadas vestes;

utilizavam a sua pele para numerosos artefatos e até mesmo a carne...

-A carne?

- Sim, a carne

para alimentação. Nossos antepassados, na sua maioria, alimentavam-se

de cadáveres de animais...

- Os índios?

- Os índios

e os civilizados.

Aquele cavalinho

chamado Guaicuru era o encanto da molecada do Zanzalá. Na mangedoura,

havia sempre milho, mas os seus amiguinhos não deixavam de levar-lhe

braçadas de capim cortado na beira dos córregos. O Guaicuru,

por seu lado, tinha um fraco pelas crianças e pela erva fresca que

elas lhe levavam. Era um animal muito inteligente. Contavam-se anedotas

a seu respeito. Uma canção popular, daquelas que nasciam,

floresciam e morriam pelas ruas, espontâneas como o lírio

do brejo, cantava a doçura melancólica do bicho aposentado.

Imagine-se,

pois, o barulho que fez em todo o distrito esta novidade que, certa manhã,

andou de boca em boca:

- Raptaram

o Guaicuru!

- Foi um sucesso.

Grupos de meninos correram logo para o Jardim Zoológico e ficaram

pasmados diante do que viram. As cercas de arame haviam sido cortadas com

alicate e o animal retirado da cocheira de sapé, onde habitualmente

passava horas com o focinho mergulhado na mangedoura, mastigando o penso.

Seu rasto podia ser seguido até a avenida Jabaquara, depois desaparecia

no asfalto negro e luzente. Aonde teriam levado o pobre bicho e para quê?

Quando a notícia chegou à Escola Municipal, foi um corre-corre,

um diz-que-diz-que... Naquele dia, todas as tarefas ficaram em meio, por

mais que os professores se esforçassem em manter a criançada

em ordem.

À tarde,

as ruas e praças de Zanzalá regurgitavam.

Não

se falava de outra coisa.

Uma mulher

subiu numa pedra e gritou:

- Foram os

caborés!

Os circunstantes

acharam que a mulher tinha razão. E desde aquele momento, quando

se falava no Guaicuru, havia sempre alguém que ficava indignado

e repetia a terrível frase: - Foram os caborés!

Caboré

quer dizer homem do mato. Mas, no Zanzalá, ali pelo ano de 2029,

quando se falava em caboré, toda gente emprestava a essa palavra

um significado particular. Aqui há lugar para uma explicação.

No século anterior, antes de ser suspensa a migração

de europeus, tinha-se registrado um fenômeno interessante. Alguns

desses povos, nascidos e educados num ambiente de inquietações

políticas e guerras, orientados por uma filosofia desumana, se haviam

tornado inadaptáveis à vida de trabalho e de concórdia

que é tão própria da América. Onde eles estavam

surgia logo uma questão, muitas vezes um conflito.

A Europa -

embora hoje não pareça - já foi um continente civilizado.

As ruínas que ainda lá podem ser vistas dão idéia

do seu antigo esplendor. Como se sabe, a rápida decadência

começou em 1914 e acentou-se com as guerras que se sucederam. Em

1950, era um montão de ruínas fumegantes. Daí para

cá, ficou sendo uma espécie de museu em ponto grande, onde

os estudantes de outros continentes vão veranear todos os anos e

consultar os arquivos. Hoje, a Europa vive das glórias do passado.

Nas conversas, os europeus falam com voz tremida de descobridores, de poetas

e de filósofos. Mas tudo isso passou, está perdido na distância.

Só resta um povo envenenado, inadaptável, que a América

e a África recebem com justificada reserva...

Essa gente

era encontrada em grande número no litoral, mas a sua atitude tornou-a

há muitos anos mal vista nos centros populosos. Por isso, ela isolava-se

em povoações perdidas nas dobras da Serra do Mar. Homem civilizado

não tinha comércio com europeu. No entanto - e isso era muito

da sua conduta - alguns caborés arriscavam-se em freqüentes

incursões nos distritos mais próximos, fazendo valer armas

que ainda eram a sua preocupação, apesar de a humanidade

ter evoluído muito no cumprimento do Sermão da Montanha.

O núcleo

de caborés mais próximo do Zanzalá chama-se Assunguí

e fica entre Piassagüera e o braço do mar, num recanto inutilmente

defendido por poderosas máquinas de matar gente. A aldeia está

situada à margem de um desses riachos de água vermelha que

cortam as praias e se lançam no mar. Daí, talvez, o seu nome,

que significa rio do sangue.

No Assunguí,

vive uma tribo de homens que, depois de alcançarem a civilização,

regrediram à barbárie. Moram em sobrados de pedra ou cimento

armado, numas gavetas a que se chamam de apartamentos. Governam-se por

uma rígida hierarquia, cheia de complicações e mesuras.

Exercitam-se no tiro-ao-alvo e dedicam-se ao jogo de paciência de

amealhar rodelinhas de ouro, como os seus ancestrais. São, portanto,

anticristãos. O motivo do seu afastamento da vida comum é

o apego que têm pelas formas arcaicas, a intolerância, o desejo

sempre presente de dar à vida americana formas antiquadas, numa

clamorosa incompreensão das belezas da simplicidade.

Freqüentemente,

os caborés apresentam-se em grupos de três ou quatro no vale

do Zanzalá. Quando aparecem mais numerosos, os homens são

prevenidos, deixam o trabalho e vão obrigá-los a se dispersarem

pelo distrito. Sua presença é sempre recebida com certo receio.

É que alardeiam idéias e vícios que a América

já deixou muito para trás, no seu progresso. São altos,

escarlates, e usam na cabeça umas cápsulas de feltro a que

chamam de chapéu, e que muito divertem as crianças. Os cabelos

são compridos e a longa barba ruiva chega à altura do umbigo.

Usam também roupas grossas e coloridas, de difícil higiene.

Quase todos calçam uns canudos de couro para proteger-lhes as pernas,

sobre sapatos igualmente de couro. Fumam cachimbo, desmandam-se em bebidas

feitas com cereais apodrecidos e muitos deles são carnívoros.

Há até no seu meio, segundo se afirma em voz baixa, os antropófagos.

Mas, isso deve ser lenda. Em todo caso, aí fica a versão...

Não

fazem camaradagem com os habitantes do Zanzalá. Chegam, passeiam,

escarnecem das mulheres e crianças que encontram no caminho e, em

caindo a tarde, quando os homens voltam do trabalho, tomam cautamente a

estrada do Assunguí. São assim os caborés.

Levantada a

suspeita de que o Guaicuru fora raptado pelos caborés, alguns homens

lembraram-se de que, na véspera, um grupo deles andara pelo vale

e ninguém os vira tomar a estrada do reduto. Havia, pois, motivos

para atribuir-lhes o fato que alarmava a população do distrito.

Discutiu-se muito a tal respeito. E, depois de ouvidos os habitantes de

Piassagüera, que não tinham visto os caborés regressarem

ao Assunguí, ficou estabelecido com segurança que eles, depois

de haverem arrombado o jardim e raptado o cavalo, ter-se-iam escondido

em alguma dobra da serra, com sinistros intuitos. Tal convicção

generalizou-se. Então, grupos de rapazes e moças tomaram

a si a incumbência de procurar os bárbaros e - se ainda fosse

tempo - retirar-lhes das garras o pobrezinho do Guaicuru. O rádio

botou a boca no mundo. Um apelo insistente convidava a população

de todos os recantos a denunciar a passagem dos raptores e de sua presa.

Até ao anoitecer, os alto-falantes atroaram os costões azulados

da serra. Nada de novo, porém.

Tuca e Zéfiro

corriam de um lado para outro, verdadeiramente interessados na sorte do

animal. Só conseguiram jantar muito tarde e, assim mesmo, a moça

permaneceu abstrata durante a refeição. De quando em quando,

sem conformar-se, exclamava:

- Estou com

pena do Guaicuru!

Veio a noite.

Pelas ruas e praças, ajuntou-se muita gente. De quando em quando,

uma voz elevava-se e malsinava os caborés. Sentia-se em toda a população

um agudo nervosismo.

Lá pela

terceira hora da noite, um moleque qualquer, brincando na avenida que contorna

o lago, apontou de repente as bandas do Monge e mostrou aos cirunstantes

um fio de fumo que subia da parte negra da serra e se perdia no ar parado

da noite de luar, clara como o dia. Todos tiveram a mesma idéia:

- Lá

estão os caborés!

A descoberta

circulou rapidamente pela povoação e, dentro de pouco, uma

gente alegre dirigiu-se para as bandas de cima, em busca do lugar assinalado

pelo fio de fumaça. A avenida Jabaquara encheu-se logo de homens,

mulheres e crianças e todos se puseram a correr com o mesmo destino.

Queriam saber o que os caborés estavam fazendo do cavalo. Mas o

sítio em que eles se encontravam, se de fato eram eles, devia ser

muito distante. Já no fim da avenida Jabaquara, escalaram as escarpas

e tomaram por estradas, depois por caminhos, por trilhos, por picadas E

chegaram ao mato. Talvez o último reduto de floresta da serra de

Paranapiacaba. O luar prateava as copas, mas não descia até

ao chão. Por isso, aquela gente, ansiosa e disposta a ir até

ao fim, aceitou como guias os que naturalmente já haviam passado

por ali mais de uma vez. Entre esses homens estava Zéfiro. Seguia

na frente, abrindo caminho com os braços; atrás dele, enroscando-se

nos cipós, tropeçando nas pedras soltas, escorregando no

limo dos desfiladeiros, caminhavam homens e mulheres. Ouviam-se gritos,

pragas e, de quando em quando, cristalinas risadas.

Entraram num

caminho velho entre barrancos altos.

Zéfiro

parou e sisse:

- Estamos na

estrada das Caveiras.

Uma mulher

das que o acompanhavam exaltou-se.

- Por que tem

ela esse nome?

Destacou-se

da treva um homem grave que conhecia a história da região

e falou:

- Eu sei porque.

Vou contar-lhe. Ali por mil oitocentos e trinta e tantos existia lá

longe, no chamado Cubatão-de-Cima, um engenho de cana pertencente

a dona Josefa Ferreira Bueno que ali vivia, em companhia de duas filhas

moças e alguns escravos. Essa senhora de engenho parece que não

poupava os seus pretos. E tanto fez que, uma tarde, eles se revoltaram.

Cheios de cólera, abandonaram a senzala e entraram de roldão

pela casa grande, prenderam dona Josefa e começaram a torturá-la.

Uma das filhas, meio enlouquecida, tomou o caminho de São Vicente,

distante algumas léguas, e saiu a correr em busca de auxílio.

A outra trepou no fogão e com grande esforço conseguiu esconder-se

entre os jacás de toucinho atravessados no fumeiro, onde ficou muito

tempo, escapando da cólera dos negros. Quem mais sofreu foi a fazendeira.

- "Prá

qui é que sinhá tem este tronco?"

Ela não

respondeu; eles amarraram-na no tronco.

- "Prá

qui é que sinhá tem este bacaiau?"

Ela continuou

muda; eles vergastaram-na.

Isso durou

parte do dia e a noite inteira. Pela madrugada, a filha voltou de Sâo

Vicente acompanhada de soldados e capitães-de-mato. Deram o cerco

à fazenda, prenderam os escravos e levaram-nos para a cidade. No

entanto, durante a viagem, muitos deles foram degolados. As cabeças

foram espetadas em estacas e estas fincadas ao longo do caminho, onde ficaram

por muito tempo. Daí, o nome de estrada das Caveiras...

Quando o homem

terminou, lançou a vista em redor e viu que estava só; a

mulher que o interrogara caminhava adiante, seguindo as pegadas de Zéfiro.

Estavam agora

num encontro de morros, coberto de mato, onde se ouvia o ruído alegre

de uma cachoeira branca. Mas, a floresta apresentava-se escura e eles não

quiseram aventurar-se mais longe sem estudar melhor o terreno. Corria,

como foi dito, muita lenda a respeito daqueles europeus. Eles eram capazes

de recebê-los com o fogo sinistro de suas máquinas de morte.

Foram então determinadas algumas providências. Nada de gritos.

O menor ruído possível.

Então,

Zéfiro e os mais afoitos tomaram a incumbência de caminhar

à frente, passo a passo, por entre as árvores unidas, seguidos

pela multidão. Assim se fez. Os pioneiros paravam a cada instante,

comunicando as suas impressões aos que os seguiam. Em certo ponto,

Zéfiro parou com os braços abertos a fim de impedir a marcha

dos demais. Esse gesto só poderia ocorrer a um bailarino. Todos

pararam. Então ele, afastando com as mãos um galho de aleluia,

mostrou qualquer coisa à distância...

A mata terminava

bruscamente, seguindo-se pequeno vale de ervas rasteiras com o seu regato,

as suas árvores esparsas. No centro dessa larga clareira, intensamente

banhada pelo luar, ardia um fogo alegre. Via-se o quadro com todos os pormenores.

À beira do fogo estavam sentados dois caborés. Muito próximo,

junto

a um jacatirão, via-se o cavalo. Dois outros caborés agitavam-se

diante dele. Zéfiro estendeu o braço mostrando aquela cena

e certamente ia dizer muita coisa, mas só pôde articular estas

palavras:

- Chegamos

tarde demais!

E era verdade.

Um dos caborés que estavam diante do cavalo meteu-lhe uma faca comprida

no sangradouro. O animal nem se agitou. Ficou ali parado como bêbado,

a inclinar-se para a direita e para a esquerda; depois, abriu as pernas,

como se lhe faltasse o equilíbrio. O sangue jorrava. Vendo aquilo,

o outro caboré, que devia estar muito embriagado, aproximou-se da

fonte improvisada e, fazendo concha das mãos, começou a beber

avidamente o sangue. Nessa operação lambuzou a cara. O matador,

ainda com a faca na mão, começou a rir. Ele, como satisfeito,

pos-se a dar grandes cambalhotas na relva, de modo que a comprida barba

quase tocava nas compridas botas. Nesse ponto, os dois outros caborés

que se mantinham mais afastados aproximaram-se. Um deles, vendo o cavalo

cair morto, atirou-se sobre o animal e colou a boca peluda na chaga do

sangradouro. Os demais torceram-se de tanto rir.

Foi nesse ponto

que prorromperam gritos e assobios na mata, pondo os caborés em

fuga. As suas botas escorregavam no limo dos barrancos. E como estivessem

mais ou menos cercados, a fuga se lhes tornou difícil; dentro de

pouco, eram presos pela gola e arrastados pelo meio do mato. Ainda assim,

fizeram uso das armas explosivas, mas os tiros perderam-se na noite como

estalidos de galhos que se partem. Isso, porém, não amedrontou

ninguém e a massa humana levou-os consigo, entre gritos e apupos.

Com as mãos

amarradas nas costas, seguiram para o distrito.

Já muito

tarde, aquela gente desembocou na avenida Jabaquara. A notícia da

morte do cavalo e da prisão dos caborés havia-se espalhado.

Apesar de muito tarde, via-se a população ainda acordada.

As casas estavam

abertas e claras. Nas portas, as famílias saudavam com gritos e

risadas os excursionistas noturnos. Os caborés iam à frente,

fazendo barulho com as botas, as barbas ruivas emaranhadas, enroscadas

de folhas e gravetos. Alguns haviam perdido na fuga as cápsulas

de feltro a que chamavam de chapéu.

Ninguém

perguntou pela sorte que esperava aqueles seres atrasados. Mas, como se

o povo tivesse tomado previamente uma resolução os que os

haviam prendido prosseguiram no caminho até alcançarem as

imediações de Piassagüera, de onde se ia para o Assunguí.

Aí chegando, desamarraram as mãos dos presos. Estes ficaram

silenciosos, à espera do castigo que esperavam receber. Mas o povo

de Zanzalá não tinha (era uma tradição) a idéia

de castigar ninguém. Depois de soltá-los, mandou-os para

o seu núcleo perdido nas dobras da serra, convidando-os a não

voltarem mais ao vale, sob pena de serem novamente expulsos. Os caborés

não esperaram por mais e puseram-se a correr pelo caminho do Assunguí,

quanto lhes permitiam as suas compridas e ridículas botas.

Mas aconteceu

que era um sábado, véspera do segundo dia de descanso da

semana. Por isso, voltando de tão acidentada excursão, os

habitantes do vale reuniram-se na avenida que contornava o lago, a fim

de melhor discutirem a aventura. Dentro de pouco, não se sabe como,

apareceu uma orquestra e quando o relógio do distrito bateu as três

badaladas da meia-noite, já se dançava animadamente. As danças

prolongaram-se pela noite, até que a luz mortiça da pirâmide

se apagou no azul pálido do céu. |